Dans un monde où la technologie ne suffit pas à résoudre les problèmes environnementaux, la sobriété est présentée comme « incontournable » par de nombreux experts de l’écologie. Le terme de sobriété renvoie à de nombreuses interprétations, mais l’idée progresse dans l’opinion publique notamment à la faveur des crises récentes. Environnement, accès à l’énergie ou à l’eau, surconsommation, travail et même pendant la pandémie de Covid-19, la sobriété revenait souvent comme une solution. Car, la sobriété se présente comme une réponse au consumérisme et à l’accélération du monde. L’approche sobre implique de faire autrement et mieux face à un monde devenu complexe, incontrôlable et absurde. Dans une société où l’économie prédomine et où la publicité ne cesse de devenir de plus en plus intrusive, quelle place lui donner dans la transition ? La sobriété séduit-elle les Français ?

Vers une adhésion plus large à l’idée de sobriété

La sobriété a longtemps été associée à la sobriété joyeuse du paysan et penseur de la décroissance Pierre Rabhi au tournant des années 2000. L’idée était alors loin de faire l’unanimité, voire décriée comme un refus de la modernité. Cette envie de modération alors que le « toujours plus » semblait la norme était plutôt connue d’une minorité d’initiés.

[À lire aussi « J’aimerais tant me tromper… » : rencontre avec Pierre Rabhi]

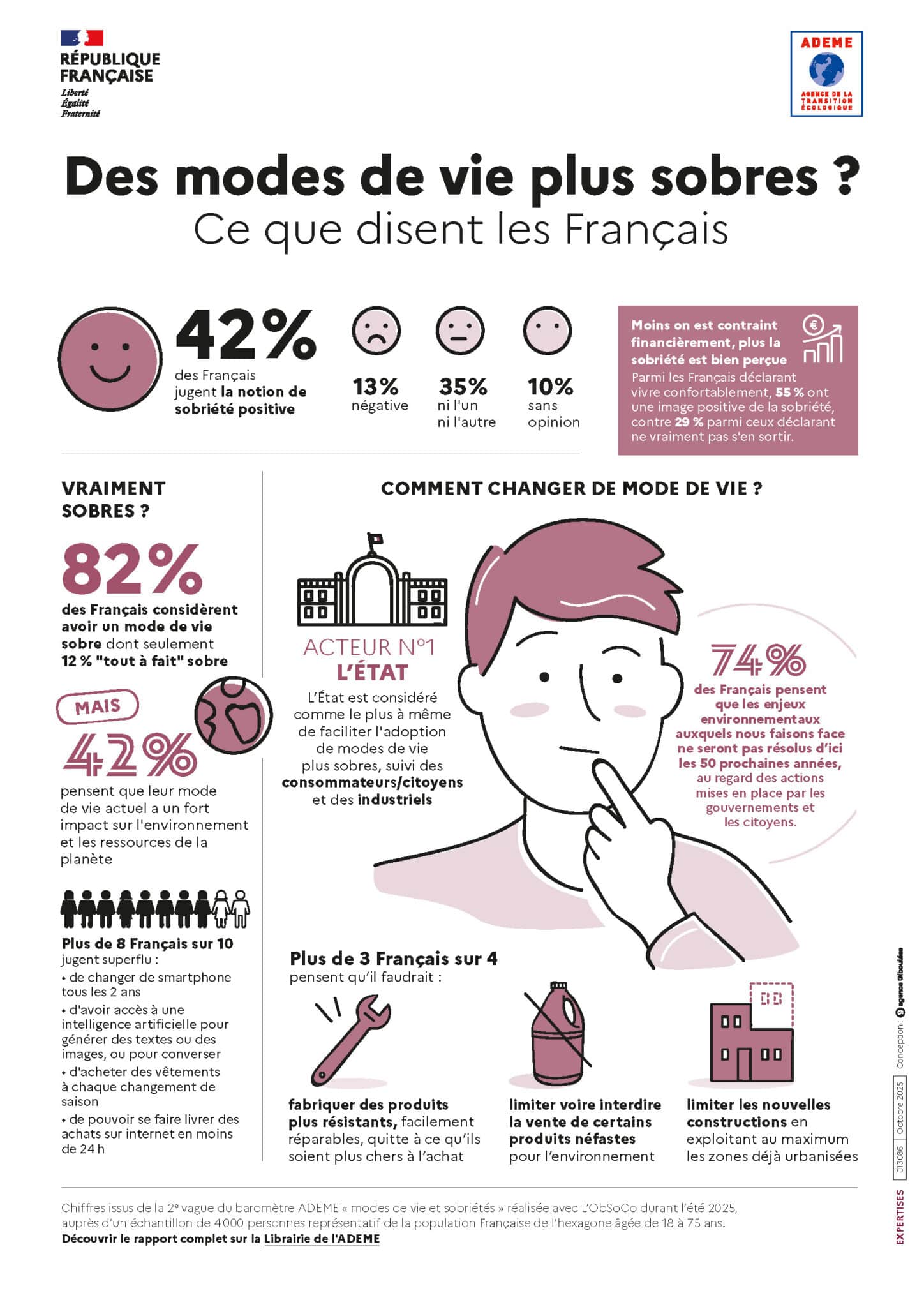

Cependant, la sobriété est revenue progressivement sur le devant de la scène à la faveur notamment de la crise énergétique de 2022, quand la guerre en Ukraine a renchéri les coûts de l’énergie. En 2025, la seconde édition du baromètre « Sobriétés et modes de vie » de l’ADEME et L’ObSoCo dévoilée en novembre de la même année a testé l’opinion de 4000 personnes sur l’idée. La sobriété est encore loin de faire l’unanimité, néanmoins elle ne suscite pas un rejet total. Ainsi, 42 % des sondés jugent favorablement la sobriété, 35 % en ont une image ni positive ni négative, tandis que 13 % la perçoivent négativement et les 10 % restant se déclarent sans opinion sur le sujet.

Les autres résultats de cette enquête d’opinion montrent une adhésion à certains principes de la sobriété de la part des citoyens. 82 % des répondants évaluent leurs modes de vie comme étant sobre. Ils sont dans le même temps 83 % à penser que les gens consomment trop. En revanche, ces chiffres montrent une prise de recul par rapport à la consommation, ainsi que l’éventuel refus de voir son impact individuel. D’autres questions du baromètre apportent une nuance et un éclairage paradoxal, il existe bien un ressenti partagé. Toutefois, les réponses des personnes sondées laissent entendre que le problème est à trouver chez les autres. En effet, une faible majorité des sondés (56 %) considère que leur mode de vie a un impact faible sur l’environnement. Pourtant, dans le même temps, 72 % estiment que notre manière de consommer est nuisible à l’environnement.

« Les Français nous envoient un signal clair : ils estiment très majoritairement être déjà plutôt sobres dans leur quotidien, tout en ayant conscience de l’impact de leur mode de vie sur l’environnement. Il montre que les citoyens sont prêts à soutenir des politiques collectives – qu’il s’agisse de sobriété foncière ou de régulation de certains produits – à condition que l’effort soit juste et partagé. Le rôle de la puissance publique est de transformer cette attente en action concrète et d’établir le cadre pour une sobriété collective », commente Sylvain Waserman, Président de l’ADEME.

La sobriété, mais qu’est-ce donc au juste ?

La sobriété se conçoit comme un questionnement sur la pertinence des besoins et les usages des ressources. En ce sens, elle se révèle une manière d’orienter nos décisions et nos comportements pour aller vers plus de modération. C’est d’ailleurs parce qu’elle repose en grande partie sur la cohérence entre une intention de minimiser les impacts, et de veiller aux besoins réels prend tout son sens. Souvent, la sobriété est résumée à faire mieux avec moins, mais cette vision se montre réductrice.

Pour l’ADEME, appliquée à l’économie, « la sobriété est une démarche, complémentaire à la recherche d’efficacité, qui repose sur 3 piliers :

– réinterroger les besoins individuels et collectifs

– adapter les modes de vie et de production et donc les pratiques individuelles et collectives (politiques publiques, organisation de la société, modèles d’affaires)

– minimisant l’impact sur le vivant et les ressources via la réduction de la demande en ressources et des émissions ».

Une telle logique implique de repenser le fonctionnement de l’économie. Les entreprises sont généralement présentées comme répondant à la « demande » ou s’efforçant d’en susciter afin de créer et agrandir des marchés. Or, remettre en cause ce fonctionnement, qui a pour fondement l’idée d’une croissance illimitée tant des besoins que de l’offre, s’avère compliqué. Même si le rapport Meadows du Club de Rome alerte depuis un demi-siècle sur l’impossibilité d’une croissance illimitée en raison du caractère fini des ressources. C’est pourquoi traduite au monde de l’entreprise et des affaires, la sobriété constitue une révolution qui nécessite de revoir les modèles d’affaires en misant sur le service davantage que sur la vente, sur l’entretien et la réparation plutôt que l’acquisition ou le renouvellement.

Quelle image pour la sobriété ?

Il ressort du baromètre 2025 sur la sobriété que pour les Français et les Françaises la définition des besoins reste sujette à interprétation. L’ADEME écrit ainsi que « moins d’un tiers (32%) estiment eux-mêmes trop consommer. Ceci peut s’expliquer en partie par le sentiment généralisé d’avoir des comportements simplement “adaptés à ses besoins”, pour plus de 7 Français sur 10, voire dans certains cas plus de 8 sur 10. ». Ce sentiment d’adéquation entre les comportements et les besoins trouve vraisemblablement son origine par le fait que les besoins sont perçus à l’aune des attentes sociales, qui ne correspondent pas forcément aux réalités environnementales.

[À lire aussi Sobriété : Et si on s’inspirait de ceux et celles qui la pratiquent au quotidien ?]

L’ADEME souligne que « seule une petite minorité a le sentiment d’avoir des pratiques “excessives” : 4 % des personnes qui voyagent en avion estiment avoir tendance à recourir trop fréquemment au transport aérien ; 6 % des Français déclarent renouveler trop fréquemment leur smartphone ; 14 % disent consommer trop de viande ; une proportion identique estime utiliser la voiture trop fréquemment ; et 19 % considèrent qu’ils pourraient acheter moins de vêtements. » La notion de sobriété ne se révèle « pas strictement associée à l’environnement mais reflète un jugement plus général autour d’un mode de vie “ économe”, “simple”, “modéré”… »

La sobriété, un choix individuel ou un modèle collectif ?

La sobriété relève d’une démarche non seulement individuelle mais aussi collective. Le baromètre de l’ADEME montre d’ailleurs de grandes attentes des Français dans l’engagement de l’État et des entreprises pour aller vers plus de sobriété. Pour 28 % d’entre eux, l’État serait « le plus à même de faciliter l’adoption de mode de vie plus sobres » (28%), suivi par les consommateurs/citoyens (16 %), et les industriels (8%). Les acteurs économiques restent perçus comme peu enclins à initier le changement.

Le consumérisme reste central dans l’organisation de la société. Surtout, les incitations et les injonctions sont permanentes. 8 Français sur 10 estiment, selon l’ADEME, que la publicité est trop présente et qu’il faudrait la limiter. Mais, le secteur représente 35 milliards d’euros de dépenses en France. Des rappels incessants aux besoins, l’ADEME précise d’ailleurs la typologie de ces dépenses : « entre 2009 et 2019, les dépenses annuelles moyennes en communication commerciale étaient […] réparties comme suit : services (32 %), consommation (31 %), distribution (28 %) et industrie (8,5 %). »

[À lire aussi Amsterdam interdit les publicités pour la viande et les énergies fossiles]

Sobriété subie ou sobriété choisie ?

L’approche de la transition basée sur un changement de comportement vers plus de sobriété trouve cependant ses limites. Un des déterminants de l’adhésion à la sobriété se trouve être la contrainte économique, qui revient bien plus souvent comme motif de restriction de consommation que la préoccupation environnementale. Dès lors, comment initier le changement ? « Il est particulièrement difficile de sortir des modes de vie consuméristes, lorsque l’ensemble de l’environnement institutionnel les favorise, les encourage, les récompense et fonde sur eux les existences aussi bien individuelles que collectives. D’autre part, le système consumériste, très fortement institutionnalisé et verrouillé, ne se défera pas parce que quelques-uns renonceront à en adopter les modes de vie. Pour faire advenir des comportements favorables à la transition écologique, il est nécessaire d’en institutionnaliser les conditions sociales. Cela suppose un important travail institutionnel permettant de refondre un nouveau contrat social qui redéfinisse nos organisations collectives. Nous avons besoin pour cela d’une ingénierie sociale alimentée par la recherche en sciences sociales », estime la sociologue Sophie Dubuisson-Quellier, directrice de recherche CNRS et membre du Haut-conseil pour le climat dans son article La crise écologique comme fait social. Penser le gouvernement de la transition avec les sciences sociales. Cette publication mise en ligne fin 2025 n’est pas liée au baromètre de l’ADEME, mais elle offre un éclairage intéressant au débat sur les actions individuelles et le besoin d’action collective, sur ce qui permettrait de limiter collectivement ce qu’on s’autorise individuellement.

« Les experts du climat, comme les décideurs politiques, font souvent valoir que les solutions pour faire la transition ont été identifiées : il s’agit principalement de solutions techniques, de décarbonation, d’efficacité énergétique voire de sobriété. La mise en œuvre de ces solutions suppose que les individus changent leurs comportements, pour se déplacer, se chauffer, consommer. Mais les politiques de transition font le constat qu’il est difficile de changer les comportements. Elles interprètent alors ces écueils sous l’angle de l’acceptabilité sociale : ce sont les individus qui ne veulent pas faire la transition. Les comportements individuels deviennent à la fois la cause de la crise écologique, les leviers de la transition et ses principaux points de blocage », note la sociologue Sophie Dubuisson-Quellier. Elle soutient que reposer l’action écologique sur les comportements individuels échoue car ceux-ci sont déterminés par l’environnement socio-économique préalable et que les institutions, comme l’État, les entreprises ou les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans le changement. Les sociétés humaines ne sont pas figées, elles évoluent. C’est pourquoi la chercheuse appelle à « prendre en compte les conditions sociales des pratiques individuelles » et à « prendre en compte les inégalités pour aménager l’accessibilité sociale et matérielle aux solutions bas-carbone ».

La chercheuse Sophie Dubuisson-Quellier écrit que « l’identification des causes anthropiques du changement climatique a progressivement pris une traduction spécifique dans le champ scientifique comme dans le débat public. La faible présence des sciences sociales dans les instances d’expertise n’a pas permis que cette cause anthropique soit envisagée de manière plus systémique, comme une cause sociale, c’est-à-dire liée aux fonctionnements des sociétés. Le rôle des “activités humaines” dans le réchauffement de la planète est devenu le socle d’une grille de lecture désignant la responsabilité des individus, de leurs comportements et de leurs modes de vie comme la cause de la situation. » Elle ajoute que « le glissement de ces responsabilités des États à celles des individus n’a rien d’anodin. Il invisibilise l’histoire des trajectoires nationales de chacun des pays concernés, c’est-à-dire les choix technologiques, énergétiques, économiques et politiques qui ont été faits et notamment les héritages coloniaux qui peuvent expliquer les inégalités globales et les écarts entre les modes de vie. Si les modes de vie diffèrent, c’est précisément en raison de leurs conditions historiques d’institutionnalisation : la crise écologique n’est pas une affaire de comportements mais bien une réalité sociale, politique et économique. »

Dès lors, si la sobriété figure parmi les modalités d’action pour aller vers une société plus respectueuse de l’environnement et des individus, la question de la richesse se pose. Et, le sujet devient certes politique au-delà du diagnostic scientifique sur l’état de de la planète. La richesse doit-elle forcément être individuelle et reposer sur le revenu ou bien serait-il possible d’envisager des modes de vie sobre tout en garantissant une richesse collective pour répondre aux nombreux besoins rencontrés au cours d’une existence : santé, éducation, logement, travail, dépendance et accès aux produits de qualité… Car, la sobriété, bien qu’elle définisse une démarche, ne signifie pas pour autant la paupérisation, mais peut être un recentrage des ressources et de leur utilisation afin de répondre à des besoins de justice et d’égalité de plus en plus croissants.

Cet article vous a plu ? Il a été rédigé par un de nos rédacteurs, soutenez-nous en faisant un don ou en le relayant.

L’écologie vous intéresse ? Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter hebdomadaire.

Pour aller plus loin

La librairie ADEME – Baromètre sobriétés et modes de vie – 2 ème vague

La librairie ADEME – Avis ADEME – Vers une économie de la sobriété

La librairie ADEME – Avis de l’ADEME sur la publicité

À lire aussi sur GoodPlanet Mag’

L’Odyssée bas carbone : s’habiller sans ravager la planète

Odyssée bas carbone : les nouveaux récits, une utopie mobilisatrice

Vivre autrement, en ville : l’appart low-tech de Corentin de Chatelperron

Ecrire un commentaire