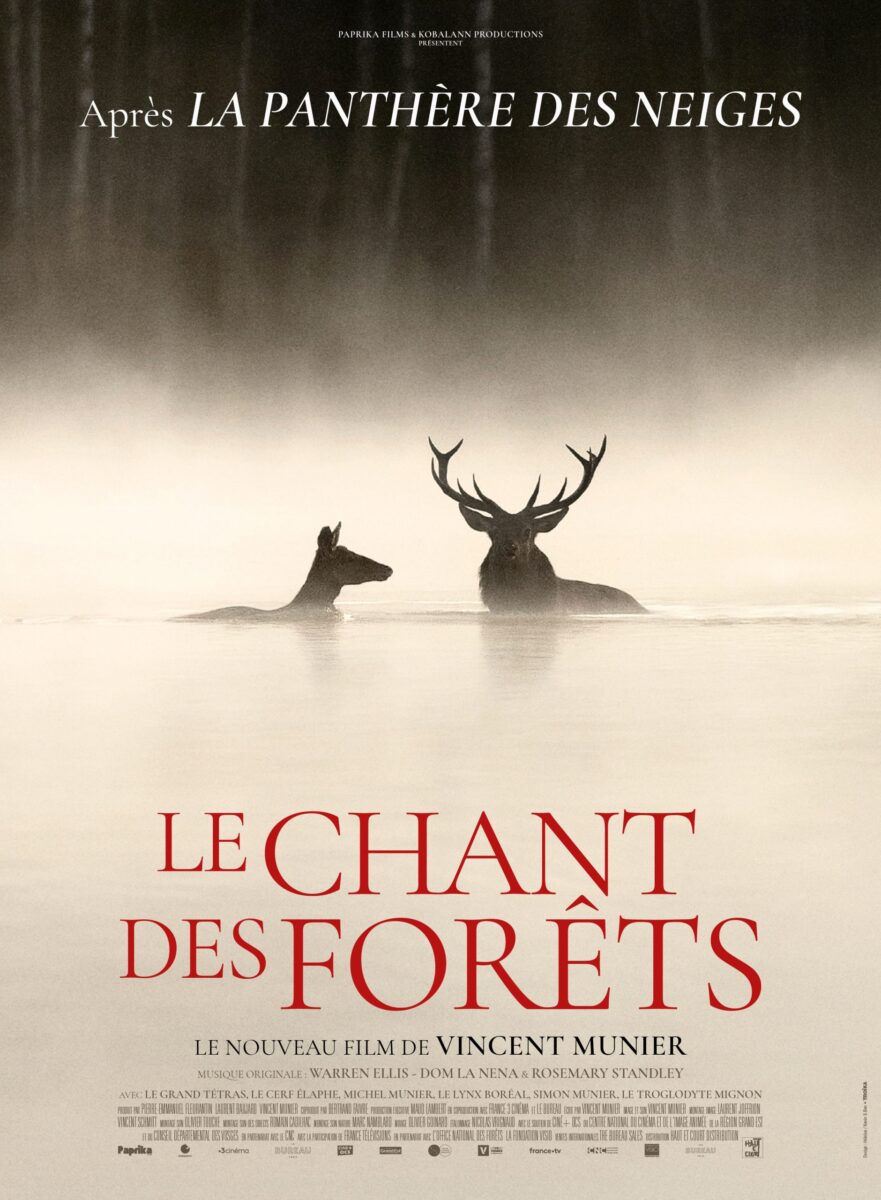

Vincent Munier, photographe animalier et réalisateur, revient sur le devant de la scène avec son film Le chant des forêts qui sort en salle dans quelques semaines. Adepte des voyages en solitaire, il partage cette fois l’écran avec son père et son fils dans la forêt vosgienne, pour emmener avec eux les spectateurs à l’affût. Après avoir remporté le César du meilleur film documentaire avec La panthère des neiges en 2021, il invite aujourd’hui à l’émerveillement quotidien, y compris face aux espèces les plus communes. Dans cet entretien avec GoodPlanet Mag’, à l’occasion de la sortie du film le 17 décembre, Vincent Munier transmet en poésie un éveil sur notre rapport au vivant et notre sensibilité perdue.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de revenir filmer dans les Vosges après La Panthère des Neiges ?

En réalité, je n’ai jamais arrêté de filmer dans les Vosges. Comme j’y suis né, j’y ai aussi fait mes armes, en apprenant à vivre dehors, dans la forêt. Mes voyages – l’Arctique, l’Antarctique, le Tibet – ont toujours été des parenthèses enchantées pour découvrir des endroits encore plus sauvages. Mais les Vosges, j’y suis tout le temps, dehors, quand je suis chez moi, dans ma ferme. C’est là que j’habite, que j’ai mes bureaux, ma petite maison d’édition et de production. Le matin ou le soir, selon la lumière, je suis dehors et je filme.

Il était temps pour moi de partager la chance que j’ai eue : des parents qui m’ont ouvert les yeux très tôt sur la beauté de la nature, des instants privilégiés d’affût avec mon père qui m’amenait en forêt. Lui est naturaliste, il m’a appris comment appréhender ce milieu, comment l’habiter sans déranger. Je me suis dit que c’était le moment, avec toutes les images accumulées, de raconter une histoire, mon histoire, et de la partager.

« On ne prend plus le temps de regarder la beauté qui nous entoure, alors que c’est vital. »

C’est aussi militant : je suis persuadé qu’on vit une crise de la sensibilité. On ne prend plus le temps de regarder la beauté qui nous entoure, alors que c’est vital. On ne s’en rend pas compte, mais on en a besoin. Je trouve que c’était le moment de faire cette proposition au cinéma : une espèce d’affût intime, où on embarque les gens avec nous.

Vous parlez d’un affût intime. Ce film est d’ailleurs décrit comme plus intimiste. Comment avez-vous pensé la narration autour des trois générations : votre père, vous et votre fils ?

Le film s’est aussi construit sur le montage. Il y avait toujours cette volonté d’échange, de transmission. Et puis il y avait la cabane. J’aimais bien cette idée : le grand-père qui raconte des histoires au petit-fils au coin du feu, comme un conte. Et de là, on va les vivre, parce qu’on est au cœur de la forêt. La cabane structure le film, nos échanges, nos histoires, nos promesses.

« La cabane structure le film, nos échanges, nos histoires, nos promesses. »

Et puis il y a un quatrième personnage : le Grand Tétras. Ce n’est pas rien. Cet oiseau farouche et sensible est en train de disparaître chez nous. Il a appris à mon père à lire la forêt, et à moi aussi. Dans le film, il nous guide, il devient une quête, un voyage initiatique pour mon fils Simon.

Qu’est-ce que votre père vous a transmis en forêt, et est-ce le même message que vous espérez transmettre à votre fils Simon ?

Ce n’étaient pas des messages, parce qu’il y avait très peu de mots. C’était des ressentis. Dans ce film, j’insiste là-dessus : j’ai l’impression que tout a été dit, mais qu’on a délaissé une part, le sensible. L’instinct, le ressenti. Dans la forêt, il y a une poésie, une magie qui opère parfois. J’ai voulu partager cette magie : pour être plus empathique envers les êtres vivants qui nous entourent, pour se rendre compte qu’ils sont là et qu’on peut vivre en harmonie avec eux.

Le film évoque l’indifférence face à la perte de biodiversité comme un échec de nos sociétés. En quoi peut-il être une porte d’entrée vers l’action ?

L’émerveillement est toujours une porte d’entrée à l’action. Quand on est émerveillé par la splendeur de quelque chose, on a envie d’agir pour le protéger. J’espère que ce film donnera envie aux gens de ne pas juste dire « c’est beau », mais d’en faire partie. La nature n’est pas uniquement un spectacle, c’est une vie partagée.

« Quand on est émerveillé par la splendeur de quelque chose, on a envie d’agir pour le protéger. »

Il faut y aller, mais sur la pointe des pieds, parce qu’on a un impact. Pas seulement le vivre par procuration : prendre un sac de couchage, aller en forêt, se confronter aux autres êtres vivants, apprendre à les connaître, leur donner de la valeur.

Cette crise de sensibilité me chagrine, surtout à l’âge de Simon. À 12 ans, il y a encore l’émerveillement de l’enfant. Mais au lycée, on nous pousse vers la performance, la réussite, la consommation, et on fracasse un peu cette sensibilité. J’espère que ce film réveillera ça. Parce qu’on l’a tous, mais en devenant adulte, on vit dans un monde violent où la poésie n’a plus trop de place.

« Être attentif, empathique envers les autres êtres vivants nous aide aussi entre humains. »

La poésie est fragile, timide, elle se fait écraser. Être attentif, empathique envers les autres êtres vivants nous aide aussi entre humains. Et ça m’agace quand j’entends des gens parler des animaux uniquement en fonction de leur utilité. On n’a pas besoin de ça. Chacun a sa place. La vraie question est comment on habite ce monde tous ensemble.

Un des moments d’émerveillement est la rencontre avec le Grand Tétras. Pourquoi ce choix symbolique ?

Parce que mon père a passé plus de 50 ans à essayer de mieux connaître cet oiseau. Il est farouche, sensible, timide. On le voit rarement, on l’entend plus qu’on ne le voit. Il faut des affûts très compliqués : se mettre sous un sapin à 17h, ne plus bouger jusqu’à 10h du matin le lendemain, dans le noir. Moi aussi, à 10-12 ans, j’ai passé mes premières nuits seul sous un sapin.

« Il faut le dire, et continuer à s’émerveiller devant ce qui est encore là, réfléchir à comment éviter que d’autres espèces disparaissent si vite. »

Cet oiseau nous a ouvert les yeux sur la forêt. Cette espèce présente depuis des dizaines de milliers d’années, depuis l’âge glaciaire, est aujourd’hui en train de disparaître. Sa disparition est d’une grande tristesse, mais il ne faut pas être dans le désespoir. Il faut le dire, et continuer à s’émerveiller devant ce qui est encore là, réfléchir à la manière d’éviter que d’autres espèces disparaissent si vite. Le Grand Tétras est un guide.

« Il faut revenir à une vision horizontale du vivant. »

Mais le film montre aussi le danger de trop mettre en avant certaines espèces, les espèces « totem ». On parle d’espèces parapluie : si on protège celle-ci, on protège plein d’autres. Cette qualification est utile à court terme, mais il ne faut pas hiérarchiser. Une coccinelle a autant d’importance qu’un troglodyte, une mésange, un hibou grand-duc ou un cerf. C’est un grand tout dont on fait partie. Il faut revenir à une vision horizontale du vivant.

Votre père est fasciné par le Grand Tétras, vous par les grues. Pourquoi ?

Parfois, une espèce nous appelle plus que d’autres. Moi, la grue m’a invité au voyage. Enfant, j’avais ma chambre sous un Velux, je dormais la fenêtre ouverte, et j’entendais des bruits comme des grenouilles sur le toit. En fait, c’étaient des grues qui migraient. J’ai trouvé ça fascinant. Je me suis dit : il faut que je les suive. À 18 ans, j’ai pris la route, j’ai suivi leur chemin migratoire de l’Espagne à la Scandinavie. J’en ai fait mon premier livre, Le Ballet des Grues. Cet oiseau m’a touché par ses cris, son élégance, ses danses. Il m’a invité à découvrir plein d’endroits.

Le titre Le Chant des Forêts évoque la dimension sonore. Pourquoi ce choix ?

Le Chant des Forêts une invitation à l’affût. Le cinéma nous enveloppe comme une forêt. Contrairement à La Panthère des Neiges, tournée dans les steppes et les plaines, la forêt est pleine de présences invisibles. Comme dit mon père : « les petits cœurs qui battent ». On croit qu’il n’y a personne, mais il y a plein de vies autour de nous.

« Le cinéma permet de mettre les spectateurs à l’affût, de faire travailler leurs sens, surtout l’ouïe. »

Le cinéma permet de mettre les spectateurs à l’affût, de faire travailler leurs sens, surtout l’ouïe. J’ai même laissé des écrans noirs : le lynx arrive, on entend son cri avant de le voir. C’est la réalité. Dans les affûts au Grand Tétras, on est dans le noir, on entend plus qu’on ne voit. Le son fait travailler l’imaginaire, comme les brumes qui suggèrent plus qu’elles ne montrent. J’adore la radio pour ça : la voix, le grain, ont un aspect très fort.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant le tournage ?

Même si les défis étaient présents… on a eu beaucoup de chance. Mais il fallait la provoquer, user de cette chance. Le grand défi, c’était de montrer un Grand Tétras à Simon. On était cinq dans l’affût : nous trois, plus deux copains cadreurs derrière. Faire un affût Grand Tétras à cinq dans 4 m², sans bruit, sans bouger, c’est très compliqué. On enlève tout ce qui peut faire du bruit : aluminium, plastique… il faut être extrêmement discret. Là, on a eu une chance inouïe, et c’était génial.

L’autre difficulté, c’était de montrer un lynx à mon père. Et là encore, une grande chance : à cinq minutes près, tout se passait de nuit. On l’a vu vers 18h, 18h30, et c’était incroyable. Donc oui, il y a eu des difficultés, mais beaucoup de terrain, beaucoup de patience, et aussi beaucoup de chance.

Y a-t-il une scène qui vous émeut particulièrement ?

Oui, il y en a beaucoup, parce que ce sont des moments très forts pour moi. Une scène que j’aime particulièrement, c’est celle du cerf et des biches. Deux biches passent, le cerf les attend au milieu de l’étang et les enveloppe pour les amener dans le bois. C’était plein de poésie, magnifique. Je rêvais de ce moment depuis dix ans, sur cette place-là, et je l’ai eu une fois, il y a trois ans. Cette scène m’émeut énormément.

Selon vous, quelle est la plus grande menace pour les forêts et la faune qui les habite ?

La plus grande menace est l’industrialisation du bois. On le dit dans le film : il s’agit aussi d’un film militant, mais par la poésie et la contemplation. Mon père le rappelle : qu’est-ce qu’une forêt vivante ? La menace, ce sont les forêts mortes, qui ressemblent à des champs de maïs : tous les arbres du même âge, plantés en rangs d’oignons, puis abattus par des machines.

« L’industrialisation, elle, appauvrit les sols, les acidifie, les détruit. Et il n’y a plus de vie : ce sont des déserts. »

Ce côté capitaliste et productif détruit la forêt. Le réchauffement climatique est une menace, évidemment, mais si on laisse du spontané, la forêt peut trouver une certaine résilience, même si elle change de structure. L’industrialisation, elle, appauvrit les sols, les acidifie, les détruit. Et il n’y a plus de vie : ce sont des déserts.

Propos recueillis par Violette Cadrieu

Cet article vous a plu ? Il a été rédigé par notre rédactrice, soutenez-nous en faisant un don ou en le relayant.

L’écologie vous intéresse ? Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter hebdomadaire.

Pour aller plus loin :

À lire et à voir aussi sur GoodPlanet Mag’

La connexion avec la nature connaît un déclin sans précédent depuis deux siècles

Le Vivant qui se défend, un film à voir ou revoir en intégralité

Ecrire un commentaire